Por Guillermo Palombo

A lo largo de su vida, el licenciado Carlos Hoss formó una importante biblioteca privada y fue una figura destacada del coleccionismo argentino de las últimas dos décadas del siglo XX.

Director administrativo del Hospital Alemán y después hombre de negocios, no puede decirse que fuera simplemente una persona que decoraba su biblioteca con libros valiosos ni un mero coleccionista que obtiene placer en acumularlos sin discernimiento.

Era un bibliófilo capacitado por una amplia formación (poseía conocimientos artísticos, bibliológicos e históricos), sabía analizar las obras no sólo en su forma material sino también por el contenido literario e intelectual. Podría decirse que buscó, localizó, adquirió, reunió, examinó, investigó y preservó un amplio y valioso conjunto.

Selectivo, entendía la bibliofilia tal como la definiera Horacio Zorraquín Becú cuando afirmó que ella “no postula ni admite un amor ciego: es un amor razonado, lúcido y grávido de exigencias, porque procura y despierta, parejamente, el placer de los sentidos y el del espíritu”.

Precisamente en la simpática casita de la calle Cochabamba 477, en el barrio de San Telmo, sede por entonces de la Sociedad de Bibliófilos Argentinos que “el negro” Zorraquín Becú presidía, fue donde Hoss se inició en el arte ritual de examinar con guantes blancos las preciosas ediciones de la colección Mayer (hoy en la Universidad San Andrés). Y fue en ese tiempo que también se dejó invadir por el picante olor de la tinta en el vecino taller de Artesanías Gráficas SRL del maestro Rubén Lapolla (1), en el número 471 de la misma cuadra, impresor de los libros de la Sociedad entre 1974 y 2003.

Interesado en las imágenes originales tiradas en prensas a mano, sabía distinguir las técnicas del grabado: el aguafuerte, la xilografía, la litografía y la punta seca. Gustaba visitar el taller de ilustradores, como Alicia Scavino, en cuyo estudio del pasaje Rivarola admiraba sus aguafuertes.

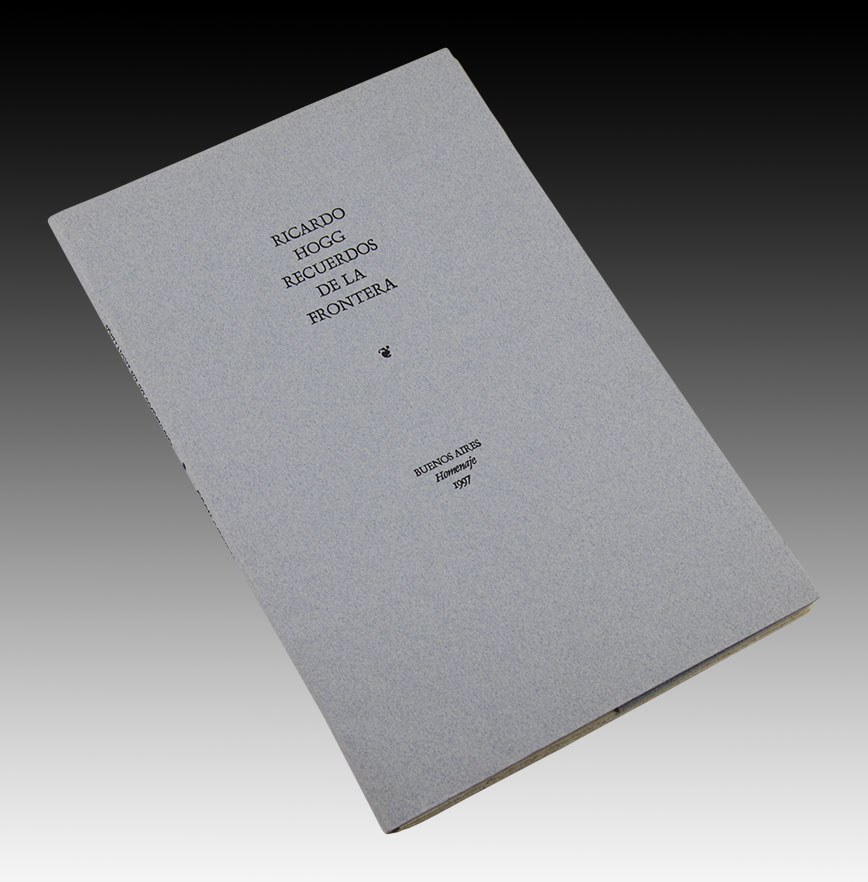

Le atraían especialmente aquellos libros que eran la cima del arte gráfico argentino, y sabía apreciar las raras encuadernaciones de Julien Leprêtre, un francés radicado en nuestro país.

En su piso de Belgrano y en la oficina de Córdoba y San Martín se alineaban textos de historia y literatura argentina, ediciones de viajeros, libros de arte, revistas y periódicos, junto a repertorios bibliográficos, obras de consulta sobre historia del libro y de la encuadernación artística, diccionarios de editores, impresores e ilustradores; catálogos de libreros anticuarios y de casas de subasta.

Conocía las grandes colecciones privadas, a las que tuvo acceso, y apreciaba mucho la biblioteca del ingeniero Gustavo Fillol Day.

Visitaba a los libreros anticuarios más importantes y periódicamente oteaba sus vidrieras; apreciaba la simpatía de Gerardo Fernández Blanco (¡siempre tan conversador!) y la erudición de Víctor Aizenman.

Participaba habitualmente en los remates de colecciones privadas y en uno de ellos adquirió el remanente de la famosa colección documental que había pertenecido a José Marcó del Pont.

En otros casos sus compras fueron directas, como en el caso del valioso material que adquirió a Helga Sieglinde Lehmann-Nitsche de Mengel, hija del sabio alemán que vivió en la Argentina hasta 1930 cuya valiosa colección sobre temas locales se conserva en Berlín.

Discurría con saber, porque también era entendido en pintura antigua y contemporánea argentina; sobre las obras de Mauricio Rugendas, Emilio Pettoruti o Schulz Solari, y sabía reconocer, casi al golpe de vista, las numerosas falsificaciones de los óleos sobre cartón de Pedro Figari. Su frondoso anecdotario incluía sabrosas conversaciones con el recordado galerista Natalio Povarché, marchand de Xul Solar y director fundador de Rubbers.

En su formación no faltaba el espectro musical; asistente a conciertos era abonado al Teatro Colón y mantenía fluidas conversaciones con el doctor Gustavo Bigourdan, destacado musicólogo que durante años difundió sus vastos conocimientos en el renombrado programa radiofónico “Mundo Lírico”.

Su afición por la gastronomía le llevó a reunir una rara bibliografía sobre ese tema. Amante de la buena mesa, no faltaba a las comidas con sus refinados colegas del Instituto de Estudios Iberoamericanos que funcionaba en uno de los salones del Círculo Militar y epilogaba en su comedor, a los almuerzos sabatinos en el Centro Naval tras la reunión en el Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, ni a las reuniones en el piso de Helen S. de Studer, en Guido y Montevideo, con un círculo selecto que se reunía en festiva y erudita tertulia, o en un bodegón del barrio de Monserrat, o en el céntrico “Pepito”, de Montevideo y Corrientes donde durante años fueron atendidos por un mozo destinado exclusivamente a la atención de la mesa. Sabía degustar la “lengua a la escarlata” del “Alexandra”, restaurante especializado en comida inglesa sito en San Martín 780, en los bajos del viejo hotel Phoenix; los criollos (pese a su nombre) “huevos escalfados Po Paresky” en el Claridge; el puchero del Pedemonte en la Avenida de Mayo. Y a los postres era buen conocedor de cigarros. Por algo formó parte de un exclusivo club de hombres para comer y beber en el cual alcanzó la categoría de “tenedor”: el tan famoso club “Epicuro”, que se reunió por años en el comedor del Plaza Hotel, y congregaba –entre otros- al bodeguero José Federico López y al dibujante, escritor y sibarita Miguel Brascó.

Carlos Hoss falleció en Buenos Aires, el 23 de mayo de 2003 y dejó el recuerdo de un hombre que supo valorar aquellos libros signados por su antigüedad, escasez, y rareza, pero sobre todo por su singularidad y calidad estética.

Nota: 1. El maestro Rubén Lapolla falleció el pasado 4 de febrero de 2022.